ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন জীববিজ্ঞান তথা সমগ্র বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সৃষ্টি করেন। বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (Charles Robert Darwin, 1809-1882) ইংল্যান্ডের স্রাসবেরি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণকালে তিনি ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদ এবং প্রাণিকুলের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য দেখে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে 1837 খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তনের প্রায় 20 বছর পরে 1859 খ্রিষ্টাব্দে 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা প্রজাতির উদ্ভব' (Origin of Species by Means of Natural Selection) নামে একটি বইয়ে তাঁর মতবাদটি প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, ডারউইনের তত্ত্বটি বিবর্তন তত্ত্ব নামে প্রচলিত হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে বিবর্তনের আবিষ্কারক নন। এ অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে জৈব বিবর্তন যে প্রকৃতই ঘটে তা খ্রিষ্টপূর্ব সময় থেকেই বিজ্ঞানীরা জানতেন। ডারউইনের সাফল্য ছিল, জৈব বিবর্তনের কারণ হিসেবে পর্যাপ্ত সংখ্যক বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে একটি প্রক্রিয়ার (mechanism) ধারণা প্রতিষ্ঠা করা যা, বিবর্তনের যাবতীয় বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবে। জৈব বিবর্তনের কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে উল্লেখ করে আরও একজন সমসাময়িক ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী, আলফ্রেড ওয়ালেস (Alfred Russel Wallace, 1823-1913), একই সময়ে কিন্তু স্বাধীনভাবে অনুরূপ তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে তাঁর চেয়ে ডারউইনের নামেই তত্ত্বটি অধিক প্রচলিত।

ডারউইনের দৃষ্টিতে প্রকৃতিতে সংঘটিত সাধারণ সত্যগুলো

(a) অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি: ডারউইনের মতে, অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি করাই জীবের সহজাত

বৈশিষ্ট্য। এর ফলে জ্যামিতিক এবং গাণিতিক হারে জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ: একটি সরিষা গাছ থেকে বছরে প্রায় 730,000টি বীজ জন্মায়। এই 730,000 বীজ থেকে 730,000 সরিষা গাছের জন্ম হওয়া সম্ভব। একটি স্ত্রী স্যামন মাছ প্রজনন ঋতুতে প্রায় ও কোটি ডিম পাড়ে। ডারউইনের মতে, এক জোড়া হাতি থেকে উদ্ভূত সকল হাতি বেঁচে থাকলে 750 বছরে হাতির সংখ্যা হবে এক কোটি নব্বই লাখ।

(b) সীমিত খাদ্য ও বাসস্থান: ভূপৃষ্ঠের আয়তন সীমাবদ্ধ হওয়ায় জীবের বাসস্থান এবং খাদ্য সীমিত।

(c) অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম: জীবের জ্যামিতিক ও গাণিতিক হারে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় এবং খাদ্য ও

বাসস্থান সীমিত থাকায় জীবকে বেঁচে থাকার জন্য কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। ডারউইন এ ধরনের সংগ্রামকে 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' বলে অভিহিত করেন। ডারউইন লক্ষ করেন যে জীবনে তিনটি পর্যায়ে এই সংগ্রাম করতে হয়। সেগুলো হচ্ছে:

(i) আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম (interspecific struggle): উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ব্যাঙ কীটপতঙ্গ খায়, অন্যদিকে সাপ ব্যাঙদের খায়। আবার, ময়ূর সাপ এবং ব্যাঙ দুটোকেই খায়- এভাবে নিতান্ত জৈবিক কারণেই বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্কের একটি নিষ্ঠুর জীবনসংগ্রাম গড়ে ওঠে।

(ii) অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম (intraspecific struggle): একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যদের খাদ্য এবং বাসস্থান একই রকমের হওয়ায় এদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এরা নিজেদের মধ্যেই বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা শুরু করে; উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে একটি দ্বীপে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে গেল খাদ্য এবং বাসস্থান সীমিত থাকায় তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম শুরু করে। সবল প্রাণীগুলো দুর্বল প্রাণীদের প্রতিহত করে গ্রাসাচ্ছাদন করে। ফলে দুর্বল প্রাণীগুলো কিছুদিনের মধ্যেই অনাহারে মারা পড়ে।

(iii) পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম (struggle with environment): বন্যা, খরা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বালিঝড়, ভূমিকম্পন, অগ্ন্যুৎপাত- এ ধরনের প্রতিকূল পরিবেশ জীবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। সুতরাং জীবকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রতিনিয়ত এসব প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। যে প্রাণীগুলো এই পরিবেশে টিকে থাকতে পারে, তারা বেঁচে থাকে অন্যরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। উদাহণরস্বরূপ বলা যায় যে উত্তর এবং মধ্য আমেরিকার কোয়েল পাখি প্রচণ্ড ঠান্ডা ও তুষারপাতের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

(d) প্রকরণ বা জীবদেহে পরিবর্তন: চার্লস ডারউইনের মতে, পৃথিবীতে দুটি জীব কখনোই অবিকল একই ধরনের হয় না। যত কমই হোক এদের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকে। জীব দুটির মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তাকে প্রকরণ (variety) বা পরিবৃত্তি (mutation) বলে। অনুকূল প্রকরণ অস্তিত্বের জন্য জীবনসংগ্রামে একটি জীবকে সাহায্য করে।

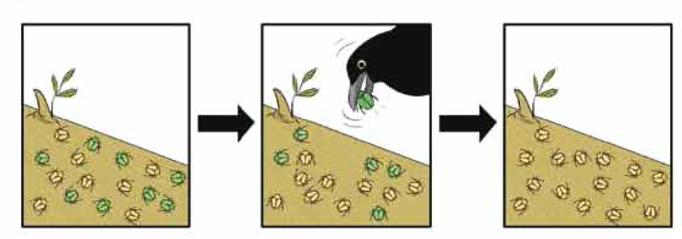

(e) প্রাকৃতিক নির্বাচন: ডারউইন তত্ত্বের এই প্রতিপাদ্যটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 'অনুকূল (বা

অভিযোজনমূলক) প্রকরণ সমন্বিত জীবেরা অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, এই প্রক্রিয়াকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে।' অনুকূল প্রকরণ সমন্বিত জীবেরা প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যা বেঁচে থাকে এবং অত্যধিক হারে বংশবিস্তার করে। অপরদিকে, প্রতিকূল প্রকরণসম্পন্ন জীবেরা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়।

ডারউইনের মতবাদ অনুসারে পরিবর্তিত পরিবেশে যে জীবটি খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তাকে "যোগ্য" আখ্যা দিয়ে অনেক সময় সহজ করে বলা হয়, যোগ্য জীবটি পরিবেশে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে টিকে থাকবে।

(f) নতুন প্রজাতির উৎপত্তি: যেসব প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে সুবিধাজনক প্রকরণ দেখা যায়, প্রকৃতি তাদের নির্বাচন করে এবং তাদের লালন করে। সুবিধাজনক প্রকরণযুক্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদ পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে এবং অযোগ্যদের তুলনায় বেশি হারে বংশবিস্তার করতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে এদের বংশধরদের মধ্যে প্রকরণগুলো যায়। এই বংশধরদের মধ্যে আবার যাদের সুবিধাজনক প্রকরণ বেশি থাকে, প্রকৃতি আবার তাদের নির্বাচন করে। এভাবে যুগ-যুগান্তর ধরে নির্বাচিত করে করে প্রকৃতি প্রাণী ও উদ্ভিদের নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করে।

বর্তমানে বংশগতিবিদ, কোষতত্ত্ববিদ এবং শ্রেণিবিদপণ নতুন প্রজাতির উৎপত্তির বিষয়ে বংশগতিবিদ্যা মতবাদের এবং বিবর্তন তত্ত্বের ভিত্তিতে বলেন, তিনটি ভিন্ন উপায়ে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে

(a) মূল প্রজাতির থেকে পৃথক হয়ে (isolation) যাওয়ার ফলে

(b) সংকরায়ণের (hybridization) ফলে এবং

(c) সংকরায়ণ প্রজাতিতে কোষ বিভাজনের সময় ঘটনাক্রমে কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা বৃদ্ধির (Polyploidy) ফলে। এর ফলে নতুন জীবটির অভিযোজন ঘটবে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা একটি নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হবে।

প্রজাতির টিকে থাকার বিবর্তনের পুরুত্ব

বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভবকালে দেখা যায় অনেক প্রজাতি কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে ডাইনোসরের কথা বলা যায়। দেখা গেছে সময়ের সাথে যে প্রজাতিটির টিকে থাকার ক্ষমতা যত বেশি, সে বিবর্তনের আবর্তে তত বেশি দিন টিকে থাকতে পারে। অর্থাৎ যে পরিবেশ, জীবনপ্রবাহ ও জনমিতির মানদণ্ডে বিবর্তনে যে যত বেশি খাপ খাওয়াতে পারবে, সেই প্রজাতিটি টিকে থাকবে। বিবর্তনের পথে খাপ খাওয়ানোর এই প্রক্রিয়াকে অনেক ক্ষেত্রে অভিযোজন (adaptation) বলা হয়।

বিবর্তন যে শুধু প্রকৃতির কোলে ঘটে, তা নয়। গবেষণাগারে পরীক্ষামূলকভাবে বিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। এটিও বিবর্তনের বাস্তবতার প্রমাণ। বিবর্তনের বিপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। জীবজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যতই সমৃদ্ধ হচ্ছে, বিবর্তনকে অস্বীকার করা ততই অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

common.read_more