মাতা-পিতার আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যাবলি বংশানুক্রমে সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। মাতাপিতা থেকে বৈশিষ্ট্য সন্ধানে কীসের মাধ্যমে কীভাবে স্থানান্তরিত হয়, তা আমরা এ অধ্যায়ে জানতে পারব। এ অধ্যায়ে আরও জানতে পারব যে জীবজগতের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি বর্তমান এবং তারা তাদের পূর্বপুরুষ (Ancestor) থেকে উদ্ভুত হয়ে বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

•বংশগতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।

• বংশপরম্পরায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহনকারী উপাদানসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।

•চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় স্থানান্তর ব্যাখ্যা করতে পারব।

•DNA প্রতিরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব।

• বংশগতির তথ্য স্থানান্তরে ডিএনএ (DNA)-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।

•DNA টেস্টের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

• লিঙ্গ নির্ধারণে পুরুষের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।

• জেনেটিক ডিসঅর্ডারের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারব।

•বিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।

• বিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ বর্ণনা করতে পারব।

•প্রজাতির টিকে থাকায় বিবর্তনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।

• মা-বাবার সাথে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ণয় করতে পারব।

• আমাদের জীবনে ডিএনএ (DNA) টেস্টের অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

পিউরিন

পুয়ানিন

এডিনিন

পাইরিমিডিন

পৃথিবীর সব জীব তার নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মে প্রায় অবিকল স্থানান্তর ও পরিস্ফুটিত হয়। পৃথিবীর সব জীবের ক্ষেত্রেই এই প্রাকৃতিক নিয়ম প্রযোজ্য। তাই আমরা ধানগাছের বীজ থেকে ধানগাছ, আমের বীজ থেকে আমগাছ, পাটের বীজ থেকে পাটগাছ জন্মাতে দেখি। এভাবেই বংশানুক্রমে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলো বংশানুক্রমে সন্তান সম্প্রতির দেহে সঞ্চারিত হওয়ার প্রক্রিয়াই হলো "বংশগতি” (Heredity)। বংশগতি সম্বন্দ্বে বিশদ আলোচনা ও গবেষণা করা হয় বংশগতিবিদ্যা (Genetics) নামের জীববিজ্ঞানের বিশেষ শাখায়।

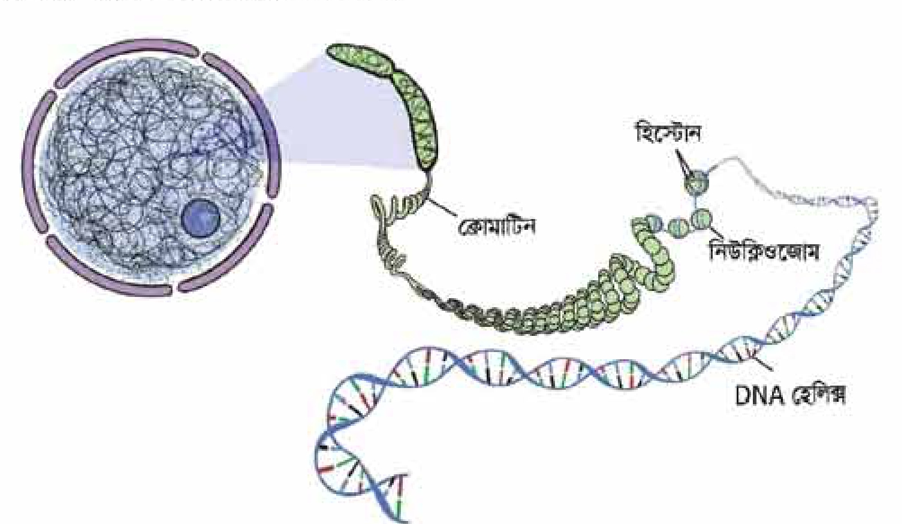

মাতাপিতার বৈশিষ্ট্যাবলি তাদের সন্তান সন্ততিতে সঞ্চারিত হয় বংশপতিবস্তুর (Hereditary material) মাধ্যমে। এগুলো হলো ক্রোমোজোম, জিন, ডিএনএ (DNA) এবং আরএনএ (RNA)। নিচে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

a) ক্রোমোজোম (Chromosome)

বংশগতির প্রধান উপাদান হচ্ছে ক্রোমোজোম। তোমরা জান, এটি নিউক্লিয়াসের নিউক্লিওপ্লাজমে বিস্তৃত এবং সূত্রাকার ক্রোমাটিন দিয়ে পঠিত। বিজ্ঞানী Strasburger (1875) প্রথম ক্রোমোজোম আবিষ্কার করেন। প্রজাতির বৈশিষ্ট্যভেদে কোষে এর ডিপ্লয়েড (দুই সেট ক্রোমোজোম, যার একসেট পিতা থেকে আসে এবং আর একসেট মাতা থেকে আসে) সংখ্যা 2 হতে 1600 পর্যন্ত হতে পারে। একটি ক্রোমোজোম দৈর্ঘ্যে সাধারণত 3.5 থেকে 30.0 মাইক্রন এবং প্রস্থে 0.2 থেকে 2.0 মাইক্রন হয়ে থাকে। (1 মাইক্রন = 1/1000 মিমি)। ক্রোমোজোমের কাজ হলো মাতাপিতা থেকে জিন (যা জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে) সন্তান সম্মতিতে বহন করে নিয়ে যাওয়া। মানুষের চোখের রং, চুলের প্রকৃতি, চামড়ার পঠন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ক্রোমোজোম কর্তৃক বাহিত হয়ে বংশগতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে। এ কারণে ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌতভিত্তি (Physical basis of heredity) বলে আখ্যায়িত করা হয়।

b) ডিএনএ (DNA)

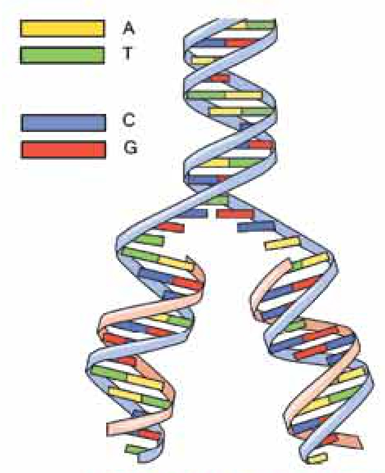

ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান ডিএনএ হলো ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড (Deoxyribo Nucleic Acid)। এটি সাধারণত দুই সূত্রবিশিষ্ট পলিনিউক্লিওটাইডের সর্পিলাকার গঠন। একটি সূত্র অন্যটির

পরিপূরক। এতে পাঁচ কার্বনযুক্ত শর্করা, নাইট্রোজেনঘটিত বেস বা ক্ষার (এডিনিন, পুরানিন, সাইটোসিন ও থাইমিন) এবং অজৈব ফসফেট থাকে। এই তিনটি উপাদানকে একত্রে 'নিউক্লিওটাইড' বলে। DNA ক্রোমোজোমের স্থায়ী পদার্থ। মার্কিন বিজ্ঞানী Watson এবং ইংরেজ বিজ্ঞানী Crick 1953 সালে প্রথম DNA অণুর ডাবল হেলিক্স (Double helix) বা দ্বি-সূত্রী কাঠামোর বর্ণনা দেন এবং এ কাজের জন্য তাঁরা নোবেল পুরুস্কার পান। নাইট্রোজেন বেসগুলো দুধরনের, পিউরিন এবং পাইরিমিডিন। এডিনিন (A) ও গুয়ানিন (G) বেস হলো পিউরিন এবং সাইটোসিন (C) ও থায়ামিন (1) বেস হলো পাইরিমিডিন। একটি সূত্রের এডিনিন (A) অন্য সূত্রের খায়ামিন (Ⅰ)-এর সাথে দুটি হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে বুস্ত (A-T) থাকে এবং একটি সূত্রের গুয়ানিন (G), অন্য সূত্রের সাইটোসিনের (C) সাথে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে যুক্ত (G=C) থাকে। অর্থাৎ এই বন্ধন সর্বদা একটি পিউরিন এবং একটি পাইরিমিডিনের মধ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং দুটি সূত্রের একটি অন্যটির পরিপূরক কিছু এক রকম নয়। হেলিক্সের প্রতিটি পূর্ণ ঘূর্ণন 34 A (Angstrom) দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এবং একটি পূর্ণ ঘূর্ণনের মধ্যে 1০টি নিউক্লিওটাইড থাকে। সুতরাং পার্শ্ববর্তী দুটি নিউক্লিওটাইডের দূরত্ব (উপর থেকে নিচে) 3.4 A (1A100 মিটার)।

DNA-এর দুটি পলিনিউক্লিওটাইড সূত্র বিপরীতভাবে (Antiparallel) অবস্থান করে। অনেকটা প্যাঁচানো সিঁড়ির ধাপের মতো, ক্ষারগুলো শারিতভাবে (Flat) প্রধান অক্ষের সাথে লম্বভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ DNA অণুর বাইরের দিকের দন্ড দুটি (প্রধান অক্ষ) পর পর সুপার এবং ফসফেট দিয়ে গঠিত এবং এদের ভিতরের দিকে N₂ বেস অবস্থান করে। প্রকৃত কোষেও DNA সূক্ষ্ম সুতার মতো কিন্তু আদি কোষের DNA সাধারণত গোলাকার হয়ে থাকে এবং এর দৈর্ঘ্য কয়েক মাইক্রন থেকে কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এটি হাজার হাজার নিউক্লিওটাইডের বা নিউক্লিক এসিডের সমন্বয়ে গঠিত। DNA ডবল হেলিক্সের ব্যাস সর্বত্র 20Å। DNA ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান এবং বংশগতির রাসায়নিক ভিত্তি (Chemical basis of heredity)। DNA-ই জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত ধারক এবং বাহক, যা জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সরাসরি বহন করে মাতাপিতা থেকে তাদের বংশধরে নিয়ে যায়।

দলগত কাজ

|

(c) আরএনএ (RNA)

RNA হলো রাইবোনিউক্লিক এসিড (Ribonucleic Acid)। অধিকাংশ RNA-তে একটি পলিউক্লিওটাইডের সূত্র থাকে। এতে পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট রাইবোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট এবং নাইট্রোজেন বেস

(এডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন এবং থায়ামিনের পরিবর্তে ইউরাসিল) থাকে। RNA ভাইরাসের ক্রোমোজোমে স্থায়ী উপাদান হিসেবে RNA পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুসংখ্যক ভাইরাসের ক্ষেত্রে (যেমন- TMV, Tobacco Mosalc Virus) DNA অনুপস্থিত। অর্থাৎ যে সমস্ত ভাইরাস DNA দিয়ে গঠিত নয় তাদের নিউক্লিক এসিড হিসেবে থাকে RNA। এসব ক্ষেত্রে RNA-ই বংশগতির বস্তু হিসেবে কাজ করে।

(d) জিন (Gene)

জীবের সব দৃশ্য এবং অদৃশ্যমান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়াণকারী এককের নাম জিন। এর অবস্থান জীবের ক্রোমোজোমে। ক্রোমাজোমের যে স্থানে জিন অবস্থান করে, তাকে লোকাস (Locus) বলে। সাধারণত একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট জিন থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক জিন মিলিতভাবে একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে। আবার কোনো কোনো সময় একটি জিন একাধিক বৈশিষ্ট্যও নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন গবেষণার তত্ত্ব থেকে জানা গেছে, জিনই বংশগতির নিয়ন্ত্রক। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে দ্বিসূত্রক DNA নিজের হুবহু অনুলিপি করতে পারে। আবার, DNA থেকে প্রয়োজনীয় সংকেতের অনুলিপি নিয়ে RNA সাইটোপ্লাজমের রাইবোজোমে আসে এবং সেই সংকেত অনুসারে সেখানে প্রোটিন তৈরি হয়। সুকেন্দ্রিক কোষের ক্ষেত্রে সেই প্রোটিন প্রথমে জমা হয় এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে। সেখান থেকে গলজি বস্তু এবং ভেসিকলগুলোর দ্বারা সেই প্রোটিনে নানাবিধ পরিবর্তন হয় এবং তা উপযুক্ত স্থানে বাহিত হয়। প্রাককেন্দ্রিক কোষে অবশ্য সরাসরি প্রোটিনগুলো গন্তব্যে পৌঁছায়। প্রোটিনগুলোই মূলত নির্ধারণ করে প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর গতি-প্রকৃতি এবং তা থেকেই পরিবেশের সাপেক্ষে নির্ধারিত হয় জীবের বৈশিষ্ট্যাবলি। কোনো জীবের গঠন থেকে আচরণ পর্যন্ত সবই এই বৈশিষ্ট্যগুলোর আওতায় পড়ে। তাই বলা যায়:

DNA -RNA- প্রোটিন- বৈশিষ্ট্য।

বিভিন্ন জীবে জিনের সংখ্যা এক নয়। তবে একই প্রকৃতির জীবে তা প্রায় সবসময় একই থাকে। জিনগুলো সাধারণ নিয়মে ক্রোমোজোমের DNA অনুসূত্রের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৃথক ও রৈখিকভাবে পরপর সাজানো থাকে।

একই জিনের বিভিন্ন সংস্করণ একই ধরনের বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্ন রূপে বা মাত্রায় প্রকাশ করতে পারে। যেমন: মটরশুঁটির উচ্চতা নির্ধারিত জিনের লম্বা সংস্করণটি হলো T এবং খাটো সংস্করণটি হলো ।। যখন এ দুটি একত্রে থাকে (Tt), তখন লম্বা হওয়ার বৈশিষ্ট্যটিই প্রকাশ পায়। তাই ৮-এর সাপেক্ষে T কে প্রকট (dominant) বলে এবং T-এর সাপেক্ষে। কে বলে প্রচ্ছন্ন (recessive)। যখন কোনো জীবে জিনের দুটি সংস্করণই প্রচ্ছন্ন হয়, কেবল তখনই প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পায়। যেমন: শুধু tt হলেই মটরশুঁটি খাটো হয়। একই জিনের বিভিন্ন সংস্করণকে সেই জিনের অ্যালিল বলে। এখানে T এবং t মটরশুঁটির উচ্চতা নির্ধারণকারী জিনের দুটি অ্যালিল নির্দেশ করছে।

গ্রেগর জোহান মেন্ডেল 1866 সালে মটরশুঁটি নিয়ে গবেষণাকালে বংশগতির ধারক ও বাহকরূপে যে ফ্যাক্টরের (factor) কথা উল্লেখ করেছিলেন সেটি আজ 'জিন' রূপে পরিচিত হয়েছে। গ্রেগর জোহান মেন্ডেলকে বংশগতিবিদ্যার জনক বলা হয়।

মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্য উদ্ভিদের বংশধরদের মধ্যে কীভাবে প্রকাশ পায়, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানী গ্রেগর জোহান মেন্ডেল মটর গাছ নিয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যবান তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন।

মেন্ডেল একটি লম্বা ও একটি খাটো মটর গাছ নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে লম্বা গাছের পরাগরেণু খাটো গাছের গর্ভমুন্ডে এবং খাটো গাছের পরাগরেণু লম্বা গাছের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তর করে এদের প্রজনন ঘটান। অন্য কোনো পরাগরেণু যাতে আসতে না পারে, সেজন্য তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নেন। যেহেতু লম্বা গাছের জিন প্রকট, তাই এ থেকে উৎপন্ন বীজ বুনে দেখা গেল সব গাছই লম্বা হয়েছে; কোনো খাটো গাছ নেই। এই গাছগুলোতে কোনো খাটো গাছের জিন বাহক হিসেবে রয়ে গেছে কি না পরীক্ষা করার জন্য এদের

একটি গাছকে স্বপরাগায়নের মাধ্যমে প্রজনন ঘটিয়ে তা থেকে উৎপন্ন বীজ বুনে দেখা গেল যে এতে লম্বা ও খাটো দুরকমের গাছই রয়েছে, যার মধ্যে তিন ভাগ গাছ লম্বা এবং এক ভাগ গাছ খাটো।

মেন্ডেলের এই তত্ত্ব উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুপ্রজননে প্রয়োগ করা হয়। কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত যৌন প্রজনন ঘটিয়ে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বংশধর সৃষ্টি করা হয়। এদের মধ্যে থেকে কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য বেছে নিয়ে সুপ্রজননের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে উন্নত জাতের শস্য উৎপাদনের এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

DNA অনুলিখন (DNA replication)

এই প্রক্রিয়ায় একটি DNA অণু থেকে আরেকটি নতুন DNA অণু তৈরি হয় বা সংশ্লেষিত হয়। DNA অর্থ-রক্ষণশীল পদ্মতিতে অনুলিপিত হয়। এই পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন বন্ধন ভেঙে গিয়ে DNA সূত্র দুটি আলাদা হয়ে যায়।

তখন কোষের ভিতর ভাসমান নিওক্লিওটাইডগুলো থেকে A-এর সাথে T, T আর সাথে A, C-এর সাথে G এবং G-এর সাথে C যুক্ত হয়ে সূত্র দুটি তার পরিপুরক (Complementary) নতুন সূত্র তৈরি করে। DNA এর দুটি সুত্রের ভিতর একটি পুরাতন সূত্র রয়ে যায়, তার সাথে একটি নতুন সূত্র যুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ DNA অণুর সৃষ্টি হয়। এভাবে সৃষ্ট DNA এর প্রতিটিতে অর্ধেক পুরাতন এবং অর্ধেক নুতন সূত্র থাকায় একে অর্ধ-রক্ষণশীল পদ্ধতি বলে। 1956 সালে Watson ও Crick এ ধরনের DNA অনুলিপন প্রক্রিয়ার প্রস্তাব করেন।

| একক কাজ কাজ: শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের বড় কাগজে রঙিন পেন্সিল দিয়ে ডিএনএ অঙ্কন করে প্রদর্শনের জন্য শ্রেণিকক্ষে টানিয়ে দিতে বলবেন। |

বর্তমান শতাব্দীতে ডিএনএ প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং এর ব্যবহার চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং ঔষধশিল্পে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। প্রচলিত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও প্রত্যক্ষদর্শীনির্ভর বিচারব্যবস্থার পাশাপাশি আজ বাংলাদেশেও সুবিচার পাওয়ার এক নতুন উপায় হচ্ছে এই ডিএনএ টেস্ট।

ডিএনএ টেস্টের বিজ্ঞানভিত্তিক এক ব্যবহারিক পদ্ধতিকে বলা হয় ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং। এ ধরনের প্রক্রিয়াগুলোর ডিএনএ টাইপিং, ডিএনএ টেস্টিং ইত্যাদি নামও প্রচলিত আছে। ডিএনএ টেস্ট সুসম্পন্ন করার জন্য প্রথম প্রয়োজন জৈবিক নমুনা। ব্যক্তির হাড়, দাঁত, চুল, রন্ত, লালা, বীর্য বা টিস্যু ইত্যাদি মূল্যবান জৈবিক নমুনা হতে পারে। অপরাধস্থল কিংবা অপরাধের শিকার এমন ব্যক্তির কাহ থেকে সংগ্রহ করা জৈবিক নমুনার ডিএনএ নকশাকে (DNA profile) সন্দেহভাজনের কাছ থেকে নেওয়া রক্ত বা জৈবিক নমুনার ডিএনএ নকশার সাথে তুলনা করা হয়। এই পদ্মতিতে প্রথমে নমুনা থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ডিএনএ আলাদা করে নিতে হয় এবং একাধিক সীমাবদ্ধ এনজাইম (restriction enzyme) দিয়ে ডিএনএগুলো কেটে ছোট ছোট টুকরা করা হয়। তারপর এক বিশেষ পদ্ধতিতে (ইলেকট্রোফোরেসিস্)(electrophoresis) দ্বারা এগারোজ বা পলিএক্রিলামাইড জেল) ডিএনএ টুকরোগুলো তাদের দৈর্ঘ্য অনুসারে বিভিন্ন ব্যান্ড আকারে আলাদা করা হয়। এরপর এক ধরনের বিশেষ নাইট্রোসেলুলোজ কাগজে রেডিও অ্যাকটিভ আইসোেটাপ ডিএনএ প্রোবের সাথে হাইব্রিডাইজ করে এক্স-রে ফিল্মের উপর রেখে অটোরেডিওগ্রাফ পদ্ধতিতে দৃশ্যমান ব্যান্ডের সারিগুলো নির্ণয় করা হয় এবং অপরাধস্থল থেকে প্রাপ্ত নমুনার সাথে সন্দেহভাজন নমুনার মিল ও অমিল চিহ্নিত করে তুলনা করা হয়। এই পদ্ধতিটিকে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং বলা হয়। বর্তমানে পলিমারেজ চেইন বিক্রিয়া (Polymerase chain reaction) বা পিসিআর (PCR) পদ্ধতিতে আরও নিপুণভাবে অল্প নমুনা ব্যবহার করে নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

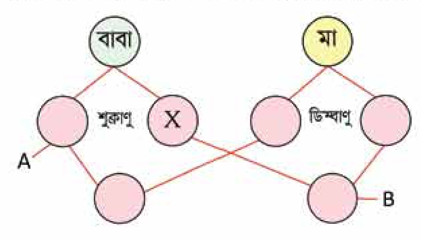

মানুষ এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীতে প্রায় একই পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারণ হয়। মানবদেহে ক্রোমোজোম সংখ্যা 46টি বা 23 জোড়া। এর মধ্যে 22 জোড়া বা 44 টিকে অটোজোম (Autosome) এবং 1 জোড়াকে সেক্স- ক্রোমোজোম (Sex chromosome) বলা হয়। অটোজোমগুলো শারীরবৃত্তীয়, ভ্রুণ এবং দেহ গঠন ইত্যাদি কার্যাদিতে অংশগ্রহণ করে। লিঙ্গ নির্ধারণে এদের কোনো ভূমিকা নেই। সেক্স ক্রোমোজোম দুটি এক্স (X) এবং ওয়াই (Y) নামে পরিচিত। লিঙ্গ নির্ধারণে এরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

নারীদের ডিপ্লয়েড কোষে দুটি সেক্স ক্রোমোজোমই X ক্রোমোসোম অর্থাৎ XX, কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে দুটির মধ্যে একটি X অপরটি Y ক্রোমোজোম অর্থাৎ XY X এবং Y উভয় ধরনের সেক্স- ক্রোমোজোমই আকৃতিতে লম্বা এবং রডের মতো, তবে Y ক্রোমোজোম X কোমোজোমের তুলনায় কিছুটা ছোট। নারীদের ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু তৈরি করার সময় যখন মিয়োসিস বিভাজন ঘটে, তখন প্রতিটি ডিম্বাণু অন্যান্য ক্রোমোজোমের সাথে একটি করে X ক্রোমোজোম লাভ করে। অন্যদিকে, পুরুষে শুক্রাণু সৃষ্টির সময় অর্ধেক সংখ্যক শুক্রাণু একটি করে X ক্রোমোজোম এবং অবশিষ্ট অর্ধেক শুক্রাণু একটি করে Y ক্রোমোজোম লাভ করে। ডিম্বাণু পুরুষের X বা Y বহনকারী যেকোনো একটি শুক্রাণু দিয়ে নিষিন্ত হতে পারে। গর্ভধারণকালে কোন ধরনের শুক্রাণু মাতার X বহনকারী ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হবে তার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ সন্তানের লিঙ্গ। যেহেতু নিষেকে কেবল একটি শুক্রাণুই ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয়, তাই পিতার X অথবা Y শুক্রাণুর কোনটি সাফল্যজনকভাবে নিষেক ঘটাবে, তার উপর নির্ভর করে সন্তানের লিঙ্গ। যদি x বহনকারী শুক্রাণু নিষেক ঘটায়, তাহলে জাইগোট হবে XX, অর্থাৎ সন্তান হবে কন্যা। আর যদি Y বহনকারী শুক্রাণু নিষেকে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে জাইপোটে X এবং Y ক্রোমোজোম থাকবে অর্থাৎ ক্রোমোজোম দুটি হবে XY। ফলে সন্তান হবে পুত্র। মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে, অর্থাৎ কন্যা বা পুত্রসন্তানের জন্ম হওয়ার ব্যাপারে মায়ের আদৌ কোনো ভূমিকা নেই। কারণ মা সব সময় কেবল X বহনকারী ডিম্বাণু তৈরি করে। অন্যদিকে পিতা X এবং Y দুধরনেরই শুক্রাণু উৎপাদন করে লিঙ্গ নির্ধারণে ভূমিকা রেখে থাকে।

| একক কাজ কাজ: পাখি, ঝিঁঝি পোকা এবং কুমিরের লিঙ্গ নির্ধারণ মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন। তোমরা এই প্রাণীগুলোর লিঙ্গ নির্ধারণ প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করে তার উপর একটি নিবন্ধ লেখ। |

কিছু জিনগত অসুখ আছে, যেগুলোতে মিউটেশন হয় সেক্স ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোতে। এসব অসুখকে বলে সেক্স-লিংকড অসুখ (Sex-linked disorder)। যেহেতু Y ক্রোমোজোম খুবই ছোট আকৃতির এবং এতে জিনের সংখ্যা খুব কম, তাই বেশিরভাগ সেক্স লিংকড অসুখ হয় X ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোর মিউটেশনের কারণে। মেয়েদের যেহেতু দুটি X ক্রোমোজোম থাকে, সেহেতু একটি X ক্রোমোজোমে মিউটেশন থাকলেও আরেকটি X ক্রোমোজোম স্বাভাবিক থাকার কারণে রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় না। দুটি X ক্রোমোজোমেই একই সাথে একই অসুখের মিউটেশন থাকার সম্ভাবনা খুব কম বলে মেয়েরা সাধারণ সেক্স-লিংকড রোপে আক্রান্ত হয় না, বড়জোর বাহক (carrier) হিসেবে কাজ করে (যে নিজে অসুস্থ নয় কিন্তু অসুস্থতার জিন বহন করে, তাকে বাহক বলে)। পুরুষের যেহেতু X ক্রোমোজোম মাত্র একটি, তাই তারা সেক্স-লিংকন্ড অসুখের বাহক হয় না, সেটিতে অসুখ-সৃষ্টিকারী মিউটেশন থাকলেই তাদের ভিতর অসুখের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(a) কালার ব্লাইন্ডনেস বা বর্ণান্ধতা

যখন কেউ কোনো রং সঠিকভাবে চিনতে পারে না, সেটি হচ্ছে কালার ব্লাইন্ডনেস বা বর্ণান্ধতা। রং চেনার জন্য আমাদের চোখের স্নায়ু কোষে রং শনাক্তকারী পিগমেন্ট থাকে। কালার ব্লাইন্ড অবস্থায় রোগীদের চোখে স্নায়ু কোষের রং শনাক্তকারী পিপমেন্টের অভাব থাকে। যদি কারো একটি শিপমেন্ট না থাকে, তখন সে লাল আর সবুজ পার্থক্য করতে পারে না। এটা সর্বজনীন কালার ব্লাইন্ড সমস্যা। একাধিক পিগমেন্ট না থাকার কারণে লাল এবং সবুজ রং ছাড়াও রোগী নীল এবং হলুদ রং পার্থক্য করতে পারে না। পুরুষদের বেলায় সাধারণত প্রতি 10 জনে 1 জনকে কালার ব্লাইন্ড হতে দেখা যায়। তবে খুব কম নারীরাই এই অসুখে ভোগেন।

বংশগতি ছাড়াও কোনো কোনো ঔষধ, যেমন বাত রোগের জন্য হাইড্রক্সি-ক্লোরোকুইনিন সেবনে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে চোখের রঙিন পিগমেন্ট নষ্ট হয়ে রোগী কালার ব্লাইন্ড হতে পারে। এই ধরনের অসুখ নির্ণয়ে চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়া শ্রেয়।

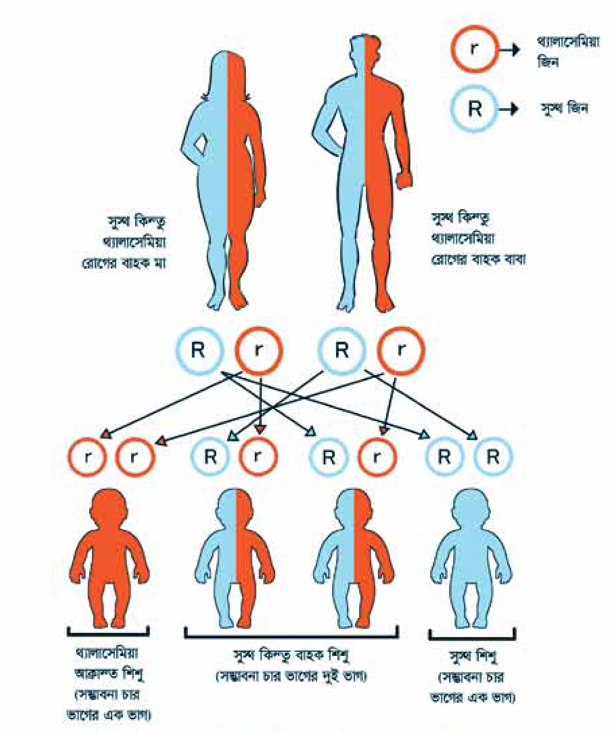

(b) থ্যালাসেমিয়া

থ্যালাসেমিয়া রন্ত্রের লোহিত রক্ত কণিকার এক অস্বাভাবিক অবস্থাজনিত রোগের নাম। এই রোগে লোহিত রক্ত কণিকাগুলো নষ্ট হয়। ফলে রোগী রক্তশূন্যতায় ভোগে। এই রোগ বংশপরম্পরায় হয়ে থাকে। থ্যালাসেমিয়া বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বংশবাহিত রক্তস্তজনিত সমস্যা। ধারণা করা হয়, দেশে প্রতিবছর 7000 শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং বর্তমানে প্রায় এক লাখ রোগী আছে। এটি একটি অটোসোমাল রিসিসিভ ডিজঅর্ডার, অর্থাৎ বাবা ও মা উভয়েই এ রোগের বাহক বা রোগী হলে তবেই তা সন্তানে রোগলক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পায়। চাচাতো-মামাতো-খালাতো ভাইবোন বা অনুরূপ নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে হলে এ ধরনের রোগে আক্রান্ত সন্তান জন্ম দেওয়ার আশঙ্কা বহুগুণ বেড়ে যায়।

লোহিত রক্তকোষ দুধরনের প্রোটিন দিয়ে তৈরি, ৫-গ্লোবিউলিন এবং ẞ-গ্লোবিউলিন। থ্যালাসেমিয়া হয় লোহিত রক্তকোষে এ দুটি প্রোটিনের জিন নষ্ট থাকার কারণে, যার ফলে ত্রুটিপূর্ণ লোহিত রক্তকোষ উৎপাদিত হয়। দুধরনের জিনের সমস্যার জন্য দুধরনের থ্যালাসেমিয়া দেখা যায়, আলফা (৫) থ্যালাসেমিয়া এবং বিটা (B) থ্যালাসেমিয়া। আলফা থ্যালাসেমিয়া রোগ তখনই হয়, যখন গ্লোবিউলিন তৈরির জিন অনুপস্থিত থাকে কিংবা ত্রুটিপূর্ণ হয়। এই ধরনের রোগ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, চীন ও আফ্রিকার জনপণের মাঝে বেশি দেখা যায়। একইভাবে বিটা (B) থ্যালাসেমিয়া তখনই হয়, যখন (৪) গ্লোবিউলিন প্রোটিন উৎপাদন ব্যাহত হয়। বিটা থ্যালাসেমিয়াকে 'কুলির থ্যালাসেমিয়া'ও বলা হয়। এ ধরনের রোগ ভূমধ্যসাগরীয় এলাকাবাসীদের মাঝে বেশি দেখা গেলেও কিছু পরিমাণ আফ্রিকান, আমেরিকান, চীন ও এশিয়াবাসীদের মধ্যেও দেখা যায়।

জিনের প্রাপ্তির উপর নির্ভর করেও থ্যালাসেমিয়াকে দুভাবে দেখা হয়, থ্যালাসেমিয়া মেজর এবং থ্যালাসেমিয়া মাইনর। খ্যালাসেমিয়া মেজরের বেলায় শিশু তার বাবা ও মা দুজনের কাছ থেকেই থ্যালাসেমিয়া জিন পেয়ে থাকে। থ্যালাসেমিয়া মাইনরের বেলায় শিশু থ্যালাসেমিয়া জিন তার বাবা অথবা তার মায়ের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। এ ধরনের শিশুরা থ্যালাসেমিয়ার কোনো উপসর্গ দেখার না। তবে থ্যালাসেমিয়া জিনের বাহক হিসেবে কাজ করে।

লক্ষণ

তীব্র থ্যালাসেমিয়ার কারণে জন্মের আগেই মায়ের পেটে শিশুর মৃত্যু হতে পারে। থ্যালাসেমিয়া মেজর আক্রান্ত শিশুরা জন্মের পর প্রথম বছরেই জটিল রক্তশূন্যতা রোগে ভোগে।

চিকিৎসা

সাধারণত নির্দিষ্ট সময় পর পর রক্ত প্রদান এবং নির্দিষ্ট ঔষধ খাইয়ে থ্যালাসেমিয়ার চিকিৎসা দেওয়া হয়। রোগীদের লৌহসমৃদ্ধ ফল বা ঔষধ খেতে হয় না, কারণ তা শরীরে জমে গিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতিসাধন করে। এছাড়া যকৃৎ নষ্ট হলে জন্ডিস, অগ্ন্যাশয় নষ্ট হলে ডায়াবেটিস ইত্যাদি নানা প্রকার রোগ ও রোগলক্ষণ দেখা দিতে পারে। থ্যালাসেমিয়া রোগীর 30 বছরের বেশি বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কম, যদি এসব সমস্যা একবার শুরু হয়।

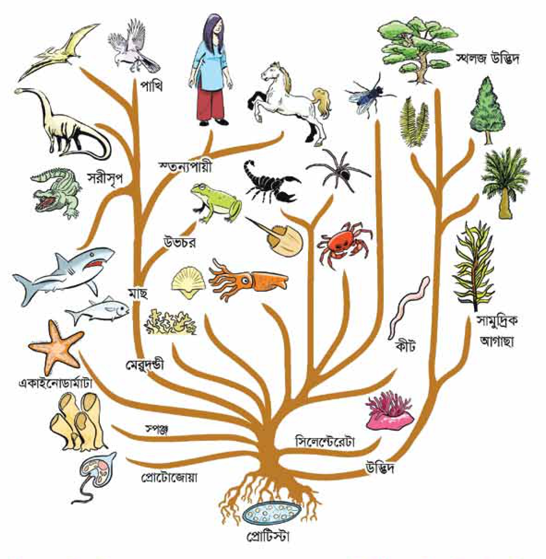

বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীতে আমরা যেসব জীবের সঙ্গে পরিচিত, তাদের মধ্যে প্রায় তেরো লক্ষ প্রাণী- প্রজাতি এবং চার লাখের মতো উদ্ভিদ-প্রজাতিকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। একসময় মানুষের ধারণা ছিল, পৃথিবী অপরিবর্তিত, অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীর যে আকার বা আয়তন ছিল, তার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তারা ভাবতো, আদি জীবজগতের সঙ্গে বর্তমানকালের জীবজগতের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জেনোফেন (Xenophane) নামের একজন বিজ্ঞানী প্রথম কতগুলো জীবাশ্ম (fossil) আবিষ্কার করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে জীবদেহের আকার অপরিবর্তনীয় নয়, অর্থাৎ অতীত এবং বর্তমান যুগের জীবদেহের গঠনে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle) প্রমাণ করেন যে জীবজগতের বিভিন্ন জীবের ভিতর এক শ্রেণির জীব অন্য শ্রেণির জীব থেকে উন্নত এবং সেই জীবগুলো তাদের পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বিবর্তনের (বা অভিব্যক্তি) মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তিত এবং রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। সাধারণত বিবর্তন একটি মন্থর এবং চলমান প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠনগতভাবে সরল জীবন থেকে ধীরে ধীরে জটিল জীবনের উৎপত্তি ঘটেছে। তবে খুব কম সময়ের মধ্যে বিবর্তন সংঘটিত হওয়ার নজিরও বর্তমান।

সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত অনুসারে, প্রায় সাড়ে চারশত কোটি বছর (সাড়ে চার বিলিওন) আগে সূর্য থেকে সৃষ্ট এই পৃথিবী একটি উত্তপ্ত গ্যাস-পিণ্ড ছিল। এই উত্তপ্ত গ্যাস-পিন্ড ক্রমাগত তাপ বিকিরণ করায় এবং তার উত্তাপ কমে যাওয়ায় ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পরে এই পিণ্ডটি বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে ক্রমশ কঠিন হতে থাকে এবং উদ্ভূত জলীয় বাষ্প থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়। ঐরকম মেঘ থেকে বৃষ্টি হওয়ায় পৃথিবীর কঠিন বহিঃস্তরে জলভাগ অর্থাৎ সমুদ্রের আবির্ভাব ঘটে। এক সময়ে সমুদ্রের পানিতে প্রাণের আবির্ভাব হয় এবং সমুদ্রের পানিতে সৃষ্ট জীবকুলের ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে বর্তমানের বৈচিত্র্যময় জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে।

গভীর যুক্তিনির্ভর চিন্তাভাবনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আধুনিক মানুষের ধারণা হয়েছে যে জীব সৃষ্টির মূলেই রয়েছে বিবর্তন। ল্যাটিন শব্দ 'Evolveri' থেকে বিবর্তন শব্দটি এসেছে। ইংরেজ দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) প্রথম ইভোলিউশন কথাটি ব্যবহার করেন। এক সময় বলা হতো, যে ধীর, অবিরাম এবং চলমান পরিবর্তন দিয়ে কোনো সরলতর নিম্নশ্রেণির জীব থেকে জটিল এবং উন্নততর নতুন প্রজাতির বা জীবের উদ্ভব ঘটে, তাকে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি বা ইভোলিউশন বলে। তবে বিবর্তন সব সময় ধীর গতিতে ঘটে না, পরিবেশের কারণে অনেক সময় দ্রুত ঘটতে দেখা গেছে। শুধু তা-ই নয়, বিবর্তনের কারণে জটিল জীব সরলতর রূপ নিয়েছে তারও উদাহরণ আছে। মেক্সিকান কেভ ফিশ পানির উপরের স্তর থেকে সরে গিয়ে গভীর পানিতে অন্ধকার গুহায় বাস করতে শুরু করার কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। কাজেই এখন বিবর্তন বা ইভোলিউশনের সংজ্ঞা জিনের অ্যালিলের মাধ্যমে দেওয়া হয় (একটি নির্দিষ্ট জিন একাধিকভাবে থাকতে পারে, তখন সেই জিনটির ভিন্ন ভিন্ন রূপকে তার অ্যালিল বলা হয়)। কার্টিস-বার্নস (1989) প্রদত্ত আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে, বিবর্তন হলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে নির্দিষ্ট এলাকায় এক কিংবা কাছাকাছি প্রজাতির অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন।

ধরা যাক, সুন্দরবনের সমস্ত বাঘের সবগুলো জিন নির্ণয় করে তার একটি তালিকা করা হলো, যেখানে কোন জিনের কোন অ্যালিল কতগুলো করে আছে, সেটিও হিসাব রাখা হয়েছে। বেশ কিছু বছর পরে পরবর্তী কোনো প্রজন্মের সকল বাঘের সবগুলো জিন নির্ণয় করে আবার কোন অ্যালিল কতগুলো করে আছে, সেটিও হিসাব করা হলো। তারপর দুই প্রজন্মের জিনগুলো তুলনা করে যদি দেখা যায়, এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মে কোনো জিনের কোনো অ্যালিলের সংখ্যার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে, তাহলে বলা যাবে, বাঘের এই পপুলেশনটিতে বিবর্তন ঘটছে।

পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ বর্তমানে প্রচলিত আছে। তবে জীবনের উৎপত্তি যে প্রথমে সমুদ্রের পানিতে হয়েছিল, এ সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যে যুক্তি রেখেছেন, সেগুলো এরকম: প্রথমত, অধিকাংশ জীবকোষ এবং দেহস্থ রক্ত ও অন্যান্য তরলে নানারকম লবণের উপস্থিতি, যার সঙ্গে সমুদ্রের পানির খনিজ লবণের সাদৃশ্য রয়েছে। দ্বিতীয়, সমুদ্রের পানিতে এখনো অনেক সরল এবং এককোষী জীব বসবাস করে।

পৃথিবীতে কীভাবে জীব সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত অনুমান এরকম: প্রায় 260 কোটি বছর আগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং জলীয় বাষ্প, নাইট্রোজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছিল; কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস ছিল না। অহরহ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটত এবং বজ্রপাতের ফলে ও অতিবেগুনি রশ্মির

প্রভাবে এই যৌগ পদার্থগুলো মিলিত হয়ে অ্যামাইনো এসিড এবং নিউক্লিক এসিড উৎপন্ন করে। ল্যাবরেটরিতে এই প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করে প্রমাণ করা হয়েছে। পরে অ্যামাইনো এসিড এবং নিউক্লিক এসিড মিলিত হওয়ায় নিউক্লিওপ্রোটিন অণুর সৃষ্টি হয়। নিউক্লিওপ্রোটিন অণুগুলো ক্রমে নিজেদের প্রতিরূপ-গঠনের (replication) ক্ষমতা অর্জন করে এবং জীবনের সূত্রপাত ঘটায়। পৃথিবীর উৎপত্তি এবং তার ধারাবাহিকতায় জীবনের উৎপত্তির ঘটনাপ্রবাহকে বলে রাসায়নিক বিবর্তন বা অভিব্যক্তি।

ধারণা করা হয়, প্রোটিন এবং নিউক্লিক এসিড সহযোগে সৃষ্টি হয় নিউক্লিওপ্রোটিন। এই নিউক্লিওপ্রোটিন থেকেই সৃষ্টি হয় প্রোটোভাইরাস এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় ভাইরাস। ভাইরাস এমন একটা অবস্থা নির্দেশ করে, যা জীব এবং জড়ের মধ্যবর্তী অবস্থা।

এরপর সম্ভবত উদ্ভব হয় ব্যাকটেরিয়া এবং আরও পরে সৃষ্টি হয় প্রোটোজোয়া। ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়াস আদি প্রকৃতির, তাই এদেরকে আদি কোষ বলা হয়। পরে প্রোেটাজোয়াদের দেহে দেখা গেল সুগঠিত নিউক্লিয়াস। কিছু এককোষী জীবদেহে সৃষ্টি হলো ক্লোরোফিল, ফলে একদিকে যেমন খাদ্য সংশ্লেষ সম্ভব হলো, তেমনি খাদ্য সংশ্লেষের উপজাত (by product) হিসেবে অক্সিজেন সৃষ্টি হতে শুরু করল। তখন সবাত শ্বসনকারী জীবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। উদ্ভব হলো এককোষী থেকে বহুকোষী জীব। এরপর একদিকে উদ্ভিদ ও অপরদিকে প্রাণী-দুটি ধারায় জীবের অভিব্যক্তি বা বিবর্তন শুরু হলো। জীবনের উদ্ভব তথা রাসায়নিক বিবর্তনের আরও কিছু সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আছে, তবে উপরে উল্লিখিত ব্যাখ্যাটিই এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। বিবর্তন প্রকৃতপক্ষে সরলরেখায় ঘটে না, অসংখ্য জটিল শাখা-প্রশাখায় প্রতিনিয়ত ঘটে চলে বিবর্তন, 12.12 চিত্রে তার একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে।

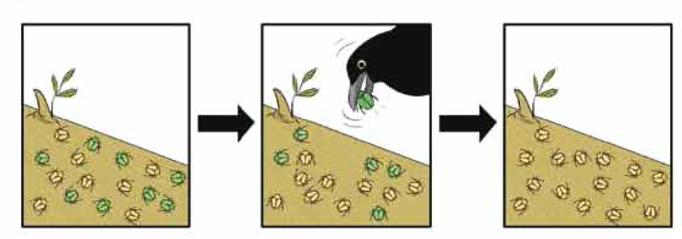

ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন জীববিজ্ঞান তথা সমগ্র বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সৃষ্টি করেন। বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (Charles Robert Darwin, 1809-1882) ইংল্যান্ডের স্রাসবেরি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণকালে তিনি ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদ এবং প্রাণিকুলের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য দেখে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে 1837 খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তনের প্রায় 20 বছর পরে 1859 খ্রিষ্টাব্দে 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা প্রজাতির উদ্ভব' (Origin of Species by Means of Natural Selection) নামে একটি বইয়ে তাঁর মতবাদটি প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, ডারউইনের তত্ত্বটি বিবর্তন তত্ত্ব নামে প্রচলিত হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে বিবর্তনের আবিষ্কারক নন। এ অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে জৈব বিবর্তন যে প্রকৃতই ঘটে তা খ্রিষ্টপূর্ব সময় থেকেই বিজ্ঞানীরা জানতেন। ডারউইনের সাফল্য ছিল, জৈব বিবর্তনের কারণ হিসেবে পর্যাপ্ত সংখ্যক বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে একটি প্রক্রিয়ার (mechanism) ধারণা প্রতিষ্ঠা করা যা, বিবর্তনের যাবতীয় বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবে। জৈব বিবর্তনের কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে উল্লেখ করে আরও একজন সমসাময়িক ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী, আলফ্রেড ওয়ালেস (Alfred Russel Wallace, 1823-1913), একই সময়ে কিন্তু স্বাধীনভাবে অনুরূপ তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে তাঁর চেয়ে ডারউইনের নামেই তত্ত্বটি অধিক প্রচলিত।

ডারউইনের দৃষ্টিতে প্রকৃতিতে সংঘটিত সাধারণ সত্যগুলো

(a) অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি: ডারউইনের মতে, অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি করাই জীবের সহজাত

বৈশিষ্ট্য। এর ফলে জ্যামিতিক এবং গাণিতিক হারে জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ: একটি সরিষা গাছ থেকে বছরে প্রায় 730,000টি বীজ জন্মায়। এই 730,000 বীজ থেকে 730,000 সরিষা গাছের জন্ম হওয়া সম্ভব। একটি স্ত্রী স্যামন মাছ প্রজনন ঋতুতে প্রায় ও কোটি ডিম পাড়ে। ডারউইনের মতে, এক জোড়া হাতি থেকে উদ্ভূত সকল হাতি বেঁচে থাকলে 750 বছরে হাতির সংখ্যা হবে এক কোটি নব্বই লাখ।

(b) সীমিত খাদ্য ও বাসস্থান: ভূপৃষ্ঠের আয়তন সীমাবদ্ধ হওয়ায় জীবের বাসস্থান এবং খাদ্য সীমিত।

(c) অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম: জীবের জ্যামিতিক ও গাণিতিক হারে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় এবং খাদ্য ও

বাসস্থান সীমিত থাকায় জীবকে বেঁচে থাকার জন্য কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। ডারউইন এ ধরনের সংগ্রামকে 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' বলে অভিহিত করেন। ডারউইন লক্ষ করেন যে জীবনে তিনটি পর্যায়ে এই সংগ্রাম করতে হয়। সেগুলো হচ্ছে:

(i) আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম (interspecific struggle): উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ব্যাঙ কীটপতঙ্গ খায়, অন্যদিকে সাপ ব্যাঙদের খায়। আবার, ময়ূর সাপ এবং ব্যাঙ দুটোকেই খায়- এভাবে নিতান্ত জৈবিক কারণেই বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্কের একটি নিষ্ঠুর জীবনসংগ্রাম গড়ে ওঠে।

(ii) অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম (intraspecific struggle): একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যদের খাদ্য এবং বাসস্থান একই রকমের হওয়ায় এদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এরা নিজেদের মধ্যেই বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা শুরু করে; উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে একটি দ্বীপে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে গেল খাদ্য এবং বাসস্থান সীমিত থাকায় তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম শুরু করে। সবল প্রাণীগুলো দুর্বল প্রাণীদের প্রতিহত করে গ্রাসাচ্ছাদন করে। ফলে দুর্বল প্রাণীগুলো কিছুদিনের মধ্যেই অনাহারে মারা পড়ে।

(iii) পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম (struggle with environment): বন্যা, খরা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বালিঝড়, ভূমিকম্পন, অগ্ন্যুৎপাত- এ ধরনের প্রতিকূল পরিবেশ জীবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। সুতরাং জীবকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রতিনিয়ত এসব প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। যে প্রাণীগুলো এই পরিবেশে টিকে থাকতে পারে, তারা বেঁচে থাকে অন্যরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। উদাহণরস্বরূপ বলা যায় যে উত্তর এবং মধ্য আমেরিকার কোয়েল পাখি প্রচণ্ড ঠান্ডা ও তুষারপাতের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

(d) প্রকরণ বা জীবদেহে পরিবর্তন: চার্লস ডারউইনের মতে, পৃথিবীতে দুটি জীব কখনোই অবিকল একই ধরনের হয় না। যত কমই হোক এদের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকে। জীব দুটির মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তাকে প্রকরণ (variety) বা পরিবৃত্তি (mutation) বলে। অনুকূল প্রকরণ অস্তিত্বের জন্য জীবনসংগ্রামে একটি জীবকে সাহায্য করে।

(e) প্রাকৃতিক নির্বাচন: ডারউইন তত্ত্বের এই প্রতিপাদ্যটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 'অনুকূল (বা

অভিযোজনমূলক) প্রকরণ সমন্বিত জীবেরা অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, এই প্রক্রিয়াকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে।' অনুকূল প্রকরণ সমন্বিত জীবেরা প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যা বেঁচে থাকে এবং অত্যধিক হারে বংশবিস্তার করে। অপরদিকে, প্রতিকূল প্রকরণসম্পন্ন জীবেরা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়।

ডারউইনের মতবাদ অনুসারে পরিবর্তিত পরিবেশে যে জীবটি খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তাকে "যোগ্য" আখ্যা দিয়ে অনেক সময় সহজ করে বলা হয়, যোগ্য জীবটি পরিবেশে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে টিকে থাকবে।

(f) নতুন প্রজাতির উৎপত্তি: যেসব প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে সুবিধাজনক প্রকরণ দেখা যায়, প্রকৃতি তাদের নির্বাচন করে এবং তাদের লালন করে। সুবিধাজনক প্রকরণযুক্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদ পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে এবং অযোগ্যদের তুলনায় বেশি হারে বংশবিস্তার করতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে এদের বংশধরদের মধ্যে প্রকরণগুলো যায়। এই বংশধরদের মধ্যে আবার যাদের সুবিধাজনক প্রকরণ বেশি থাকে, প্রকৃতি আবার তাদের নির্বাচন করে। এভাবে যুগ-যুগান্তর ধরে নির্বাচিত করে করে প্রকৃতি প্রাণী ও উদ্ভিদের নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করে।

বর্তমানে বংশগতিবিদ, কোষতত্ত্ববিদ এবং শ্রেণিবিদপণ নতুন প্রজাতির উৎপত্তির বিষয়ে বংশগতিবিদ্যা মতবাদের এবং বিবর্তন তত্ত্বের ভিত্তিতে বলেন, তিনটি ভিন্ন উপায়ে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে

(a) মূল প্রজাতির থেকে পৃথক হয়ে (isolation) যাওয়ার ফলে

(b) সংকরায়ণের (hybridization) ফলে এবং

(c) সংকরায়ণ প্রজাতিতে কোষ বিভাজনের সময় ঘটনাক্রমে কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা বৃদ্ধির (Polyploidy) ফলে। এর ফলে নতুন জীবটির অভিযোজন ঘটবে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা একটি নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হবে।

প্রজাতির টিকে থাকার বিবর্তনের পুরুত্ব

বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভবকালে দেখা যায় অনেক প্রজাতি কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে ডাইনোসরের কথা বলা যায়। দেখা গেছে সময়ের সাথে যে প্রজাতিটির টিকে থাকার ক্ষমতা যত বেশি, সে বিবর্তনের আবর্তে তত বেশি দিন টিকে থাকতে পারে। অর্থাৎ যে পরিবেশ, জীবনপ্রবাহ ও জনমিতির মানদণ্ডে বিবর্তনে যে যত বেশি খাপ খাওয়াতে পারবে, সেই প্রজাতিটি টিকে থাকবে। বিবর্তনের পথে খাপ খাওয়ানোর এই প্রক্রিয়াকে অনেক ক্ষেত্রে অভিযোজন (adaptation) বলা হয়।

বিবর্তন যে শুধু প্রকৃতির কোলে ঘটে, তা নয়। গবেষণাগারে পরীক্ষামূলকভাবে বিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। এটিও বিবর্তনের বাস্তবতার প্রমাণ। বিবর্তনের বিপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। জীবজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যতই সমৃদ্ধ হচ্ছে, বিবর্তনকে অস্বীকার করা ততই অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. RNA কী?

২. জিন কী?

৩. ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলা হয় কেন?

৪. অটোজোম কী?

৫. খ্যালাসেমিয়া বলতে কী বুঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. DNA অনুলিপন কীভাবে হয় চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইউরাসিল কোথায় পাওয়া যায়?

ক. ডি এন এ

খ. আর এন এ

প. জিন

ঘ. লোকাস

২. আর এন এ-তে থাকে-

i. রাইবোজ শর্করা

ii. অজৈব ফসফেট

iii. নাইট্রোজেনঘটিত বেস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. 1

খ.1ও 11

ঘ. i, ii ও ill

চিত্রের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

৩. উদ্দীপকে x অবস্থায় ক্রোমোজোমের সংখ্যা কয়টি থাকে?

ক. 46টি

খ. 44টি

প. 23টি

ঘ. 22টি

৪. উদ্দীপকের এ এবং ৪ তে কোন ধরনের লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম আছে?

ক. X XY

খ. X XX

গ. Y XX

ঘ. Y XY

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সিফাত একজন কৃষক। তার দুইটি কন্যাসন্তান রয়েছে। বড় কন্যাটি দেখতে বুবস্তু বাবার মতো এবং ছোট কন্যাটির চুল, পায়ের রং বাবার মতো হলেও দেখতে মারের মতো। সম্প্রতি তাঁর আরও একটি কন্যাসন্তান হওয়াতে সে তার স্ত্রীর উপর ভীষণ ক্ষুন্ন। গ্রামের শ্বশাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে সে জানতে পারে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে তার স্ত্রীর কোনো ভূমিকা নেই।

ক. বংশপতিবিদ্যা কী?

খ. অনুলিপন বলতে কী বুঝায়?

গ. সিফাতের সন্তানদের ক্ষেত্রে এরূপ শারীরিক গঠনগত ভিন্নতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সিফাতের ক্ষুদ্ধ হওয়াটা অযৌক্তিক কেন? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

২. সোহেল টেলিভিশনের একটি চ্যানেলে দেখতে পেল যে ব্রাজিলের একটি শহরে পোষা বিড়ালের মেলা হচ্ছে। সে দেখল, একই প্রজাতি হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন বিড়ালের আকার, রং, বর্ণ ভিন্ন। পরবর্তী সময়ে একদিন সে দেখে, বন্য পরিবেশে বিড়ালের বেড়ে ওঠার চিত্র। এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তার বাবা তাকে বিবর্তন ও অভিযোজন সম্পর্কে ধারণা দেন।

ক. লোকাস কী?

খ. অভিযোজন বলতে কী বুঝায়?

গ. সোহেলের দেখা প্রাণীগুলোর ভিন্নতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের প্রথম পরিবেশের প্রাণীকে যদি দ্বিতীয় পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে কী ঘটবে- বিশ্লেষণ কর।

common.read_more