পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে বায়ুমণ্ডল। কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের স্বল্প সময়ের তাপমাত্রা, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা ইত্যাদি অবস্থাগুলো হলো আবহাওয়া। আর কোনো স্থানের অনেক বছরের সামগ্রিক আবহাওয়া হলো জলবায়ু। আবহাওয়া ও জলবায়ু আমাদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। স্বাভাবিক আবহাওয়া ও জলবায়ুতে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করি। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের জলবায়ু ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে জেনেছো, সৃষ্টির প্রথমদিকে পৃথিবী খুব গরম ছিল। তারপর ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়েছে। এ সময় হালকা পদার্থ অর্থাৎ বায়বীয় পদার্থ সবচেয়ে বাইরের দিকের অংশ তৈরি করে।

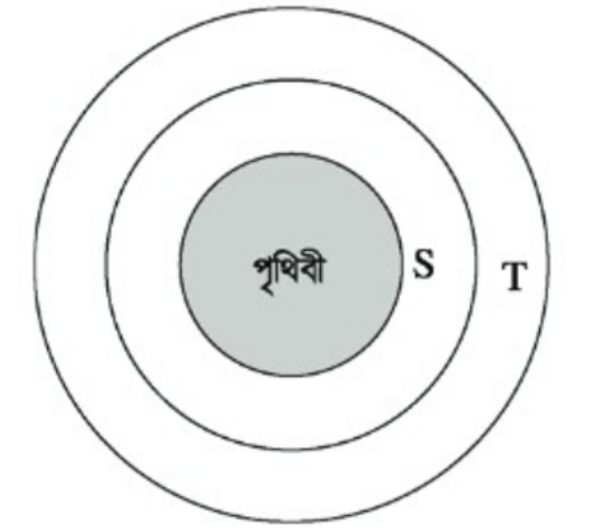

যে বায়বীয় অংশটি পৃথিবীর পৃষ্ঠকে ঘিরে রেখেছে সেটিই বায়ুমণ্ডল। তোমরা জনো যে, বায়ুমণ্ডল মূলত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরি। এছাড়াও জলীয়বাষ্প, ধূলিকণা, আর্গন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং আরও কিছু গ্যাস বায়ুমণ্ডলে রয়েছে। পৃথিবী সকল কিছুকে তার নিজের দিকে টানে। সেই টানের ফলে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলো পৃথিবীর পৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকে। তাই ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুমণ্ডল ঘন হয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠ থেকে তোমরা যত উপরের দিকে যাবে, বায়ুমণ্ডলকে তত হালকা বা পাতলা পাবে। তাই তোমরা যদি পর্বতের চূড়ায় উঠতে চাও, তবে শ্বাস নেওয়ার জন্য অক্সিজেন সাথে নিয়ে যেতে হবে। বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। বায়ুমণ্ডলকে অনেকগুলো স্তরে ভাগ করা হয়। প্রথম চারটি স্তর হলো ট্রপোস্ফিয়ার বা ট্রপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল ও তাপমণ্ডল।

ট্রপোমণ্ডল: ভূপৃষ্ঠ থেকে বারো কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে বলা হয় ট্রপোমণ্ডল। এই স্তরে বায়ুর বেশির ভাগ প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ যেমন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প থাকে। এই স্তরে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সব ঘটনা ঘটে। যেমন এই স্তরে মেঘ, বৃষ্টি, বায়ু প্রবাহ, ঝড়, কুয়াশা এসব হয়। তাই ট্রপোমণ্ডল বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

স্ট্রাটোমণ্ডল: ট্রপোমণ্ডলের ঠিক উপরেই শুরু হয়েছে স্ট্রাটোমণ্ডল। এই স্তর ট্রপোমণ্ডল থেকে শুরু করে প্রায় ৫০ কিলোমিটার বিস্তৃত। এই স্তরে রয়েছে ওজোন নামের একটি গ্যাস। এই গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে। এই স্তর এবং এর উপরের দিকে বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য গ্যাস খুব কম পরিমাণে আছে।

মেসোমণ্ডল: স্ট্রাটোমণ্ডল শেষ হয়ে এই স্তর শুরু। এই স্তর প্রায় ৮০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরের উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে বায়ুর তাপমাত্রা কমতে থাকে।

তাপমণ্ডল: এই স্তর প্রায় বায়ুশুন্য। এই স্তরে বায়ুর তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ে, তাই এর নাম তাপমণ্ডল। এই তরে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে।

একাদশ অধ্যায়ে তোমরা পানি চক্রের সম্বন্ধে জেনেছো। পানিচক্র পরিবেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধরো সমুদ্রসহ ভূপৃষ্ঠের পানি যদি বাষ্প না হয়ে ভূপৃষ্ঠেই থেকে যেত, তাহলে কী হতো? নিশ্চয়ই বৃষ্টি হতো না। নদীতে পানি থাকত না। আমরা কী তাহলে ফসল ফলাতে পারতাম? বৃষ্টির পানিও পেতাম না, নদীর পানি থেকে সেচ দিতে পারতাম না। বৃষ্টি না হলে ভূগর্ভেও পানি থাকতো না। আবার পর্বতের চূড়ায় বা মেরু অঞ্চলে বরফ জমা না থেকে গলে গেলে কী হতো। সমুদ্রে পানির পরিমাণ বেড়ে যেত। তাতে সমুদ্রের কাছাকাছি নিচু এলাকা যেমন বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল সমুদ্রের পানিতে ডুবে যেত।

পানিচক্রের মাধ্যমে পরিবেশে পানির চাহিদা ও জোগানের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। তোমরা লক্ষ করেছ যে, পানিচক্রের উপর সূর্যতাপের একটি বড়ো প্রভাব রয়েছে। কখনো পানি চক্রে ব্যাঘাত ঘটলে মানুষ ও অন্যান্য জীবের সমস্যা হয়ে থাকে। যেমন অতি বৃষ্টি হলে বৃষ্টির পানি দ্রুত সরে যেতে না পারলে বন্যা হয়। আমাদের দেশে বন্যা প্রায় প্রতিবছরই দেখা যায়। আবার পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পানিচক্রে ব্যাঘাত ঘটে। এসম্পর্কে আমরা এ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে জানেবো।

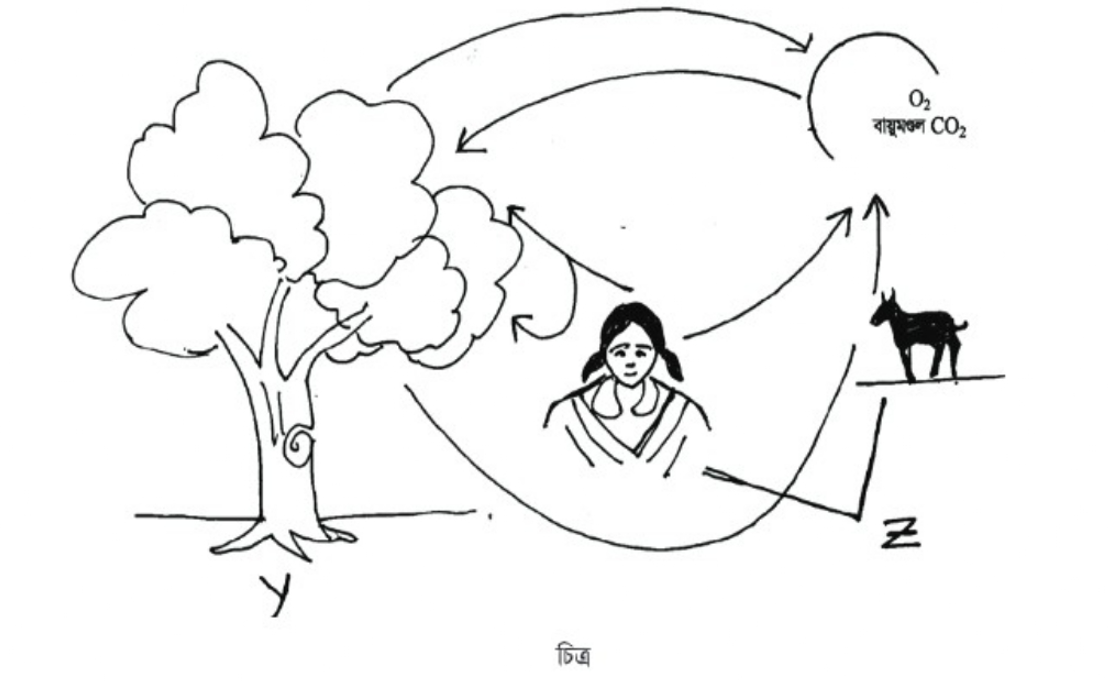

তোমরা জানো যে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। পরিবেশে বিশেষ করে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি গ্যাসই জীবনের জন্য অতি আবশ্যক। বায়ুমণ্ডলে এ দুটি গ্যাসের ভারসাম্য বোঝার জন্য কার্বনচক্র বোঝা দরকার। সকল জীবদেহ গঠনে কার্বন দরকার হয়। এ কার্বন আসে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে। পানি ও বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ও গ্লুকোজ তৈরি করে। এই গ্লুকোজ উদ্ভিদদেহ তৈরি করে। প্রাণী উদ্ভিদ থেকে খাদ্য গ্রহণ করার মাধ্যমে কার্বন গ্রহণ করে।

চিত্র-১৪.২: কার্বন ও অক্সিজেনের ভারসাম্য

উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের কার্বন তিন ভাবে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। প্রথমত, উদ্ভিদ ও প্রাণী শ্বসন প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ ভেঙে শক্তি উৎপাদন করার সময় বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহকে পোড়লে তাতে কার্বনডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়ে বায়ুমণ্ডলে মেশে। তৃতীয়ত, উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ মাটিতে পচবার সময় ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুতে ছেড়ে দেয়।

তাহলে দেখা গেল, বায়ুমণ্ডল থেকে উদ্ভিদ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে গ্লুকোজ তৈরির মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে কার্বন সঞ্চয় করে। উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের কার্বন তিন ভাবে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড হিসেবে ফিরে আসে। এভাবে পরিবেশে কার্বনের অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকে। পরিবেশে এ ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। এ সম্পর্কে এ অধ্যায়েই আমরা জেনেবো।

আগামীকাল দুপুরের পর ঢাকার আশেপাশের এলাকায় উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে। দিনের বেশির ভাগ সময় আকাশ থাকবে মেঘমুক্ত, তবে বিকেলের দিকে উত্তর-পূর্ব কোণে কালো মেঘ জমতে পারে। আজ ঢাকার বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল ৬০ শতাংশ। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল কুষ্টিয়ায় ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল সিলেটে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তোমরা কি রেডিয়ো বা টেলিভিশনে খবরের শেষে এরকম খবর শুনতে পাও? এটি কিসের খবর? আমরা কী জানতে পাই এ ধরনের খবর থেকে? আগামীকাল ঝড় বা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা? আমরা কি জানতে পারি কাল কেমন গরম বা শীত থাকবে? হ্যাঁ, সাধারণত খবরের শেষ দিকে থাকে বৃষ্টি বা ঝড় হতে পারে কি না, তাপমাত্রা কেমন থাকবে, ইত্যাদি বিষয়ের খবর। কোথায় কতটুকু বৃষ্টি হয়েছে বা দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত ছিল। এ সবই আবহাওয়ার খবর। আবহাওয়ার খবর থেকে কি বোঝা যায় আবহাওয়া কী?

আবহাওয়া

আবহাওয়া বলতে স্বল্প সময়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমন্ডলের অবস্থাকে বোঝায়। বায়ুর তাপমাত্রা, চাপ, বায়ু কোন দিক থেকে কত জোরে প্রবাহিত হচ্ছে, বায়ুর আর্দ্রতা বা বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ, মেঘ, কুয়াশা ও বৃষ্টিপাত - এই অবস্থাগুলোকে একত্রে আবহাওয়া বলা হয়।

যেমন কোনো দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ থেকে বোঝা যায় সেদিনের আবহাওয়া বেশ গরম ছিল। আবার কোনো দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ থেকে বোঝা যাবে সেদিন বেশ ঠান্ডা ছিল। আবার আকাশ ছিল মেঘলা অথবা দিনটি কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল এরকম অবস্থাও স্বল্প সময়ের আবহাওয়া নির্দেশ করে।

জলবায়ু

আমরা বলে থাকি আজ সকালে আবহাওয়া ঠান্ডা ছিল কিন্তু দুপরে আবহাওয়া বেশ গরম। অল্প সময়ে আবহাওয়া বদলে যেতে পারে। পক্ষান্তরে, জলবায়ু সহসা বদলায় না। জলবায়ু হলো কোনো স্থানের অনেক বছরের আবহাওয়ার একটি সামগ্রিক বা গড় ফল। যেমন আমরা বলে থাকি বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র-এ থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে বেশ গরম পড়ে এবং বায়ু ভেজা বা আর্দ্র থাকে। আবার রাশিয়ার জলবায়ু শীতপ্রধান; এ কথা বলতে আমরা বুঝি যে রাশিয়ায় সাধারণত খুব শীত পড়ে।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান মূলত একই। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা (জলীয় বাষ্পের আপেক্ষিক পরিমাণ), বৃষ্টিপাত, এগুলো আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান। উপাদানসমূহ একই হলে আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কী? ইতোমধ্যে আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে সম্পর্কের কথা জেনেছো। জলবায়ু মূলত কোনো স্থানের আবহাওয়ার দীর্ঘ দিনের গড় অবস্থা। দেখা যাক আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কী?

১। কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের স্বল্পকালীন অবস্থাই আবহাওয়া। আর কোনো স্থানের অনেক বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাই জলবায়ু।

২। কোনো স্থানের আবহাওয়া অল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু কোনো স্থানের জলবায়ু সহসা পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন হলে সেটা হতে অনেক বছর লেগে যায়।

৩। কাছাকাছি অঞ্চলের আবহাওয়া একই সময়ে ভিন্ন হতে পারে। যেমন কোনো নির্দিষ্ট দিনে ফরিদপুরে বৃষ্টি হতে পারে কিন্তু বরিশালে বৃষ্টি নাও হতে পারে। কিন্তু কাছাকাছি অঞ্চলের জলবায়ু সাধারণত একই রকম। যেমন, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু একই রকম।

কোনো একদিন সকালে হয়ত ঘুম থেকে উঠে দেখলে যে বাইরে উজ্জ্বল রোদ, তবে ততটা গরম লাগছে না। বেলা বাড়ার সাথে সাথে গরম বাড়তে লাগল, গায়ে ঘাম হতে শুরু করল। আকাশে ধীরে ধীরে মেঘ জমতে শুরু করল এবং এক সময় কালো মেঘে সূর্যটি ঢেকে গেল। একটু পরে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টি শেষে আকাশ আবার পরিষ্কার হলো এবং গরমটা কমে এলো। একটু চিন্তা কর তো এক দিনেই আবহাওয়া কতটা পরিবর্তন হলো। আবহাওয়া পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কেন এভাবে আবহাওয়া পরিবর্তন হয়?

আবহাওয়া পরির্বতনের মূল ভূমিকা আসলে সূর্যতাপের। আমরা এখন দেখব সূর্যতাপ আবহাওয়ার উপাদানসমূহ পরিবর্তনে কীভাবে ভূমিকা রাখে।

সূর্যতাপের উপর তাপমাত্রার নির্ভরতা: সূর্য থেকে আগত আলোকরশ্মির সাথে তাপও পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়।

সূর্যতাপ যখন পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়ে তখন পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠের সাথে মিশে থাকা বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরও (ট্রপোস্ফেয়ার) এতে উত্তপ্ত হয়। ফলে দিনেরবেলায় সাধারণত আমরা বেশি গরম অনুভব করি। রাতে যখন সূর্য অস্ত যায়, তখনো পৃথিবীপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তর গরম থাকে। কারণ দিনের বেলায় পৃথিবীপৃষ্ঠ যে তাপ পায়, রাতের বেলায় তার সবটুকু চলে যেতে পারে না। পৃথিবীপৃষ্ঠ যে তাপ বিকিরণ করে তা বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি সেই তাপ শোষণ করে ধরে রাখে। তাই রাতের বেলা আমরা গরম অনুভব করি। গ্রীষ্মকালে সূর্য আমাদের মাথার উপর থেকে খাড়াভাবে ও বেশি সময় ধরে কিরণ দেয়, তাই আমরা বেশি গরম অনুভব করি। পক্ষান্তরে, শীতকালে সূর্য অনেকটা দূর থেকে তির্যকভাবে এবং কম সময় ধরে কিরণ দেয়, তাই আমরা শীতকালে কম গরম অনুভব করি।

তাপমাত্রার উপর বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহের নির্ভরতা: বায়ুচাপের পার্থক্যের কারণে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। আমরা যেমন দেখি পানির উচ্চতা যেখানে বেশি সেখান থেকে পানি কম উচ্চতার দিকে যায়। বায়ু উচ্চচাপের এলাকা থেকে নিম্নচাপের এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়। তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে বায়ুচাপের পরিবর্তন হয়।

কোনো জায়গার তাপমাত্রা বেশি হলে সেখানকার বায়ু উত্তপ্ত হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। ফলে ঐ স্থানে বায়ু পাতলা বা ফাঁকা হয়ে যায়। অর্থাৎ বায়ুচাপ কমে যায়। এরকম অবস্থাকে বলে নিম্নচাপ। তখন আশেপাশে যেখানে বায়ুচাপ বেশি, সেখান থেকে বায়ু এসে ফাঁকা স্থান পূরণ করে। এভাবে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। যে স্থানে তাপমাত্রা কম সেখানে বায়ু ঘন থাকে। ফলে বায়ুচাপ বেশি থাকে। বায়ুচাপ বেশি থাকাকে উচ্চচাপ বলা হয়।

আমাদের দেশে আমরা দেখি, শীতকালে বায়ু উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে উল্টোটা দেখি। কেন বায়ু একেক সময় একেক দিক থেকে প্রবাহিত হয়? শীতকালে সূর্য বাংলাদেশের দক্ষিণে খাড়াভাবে কিরণ দেয়। তাই সেখানে বায়ুচাপ কম থাকে। অন্যদিকে বাংলাদেশের উত্তরে বেশ শীত এবং বায়ুচাপ বেশি। তাই শীতকালে বাংলাদেশের উত্তর দিক থেকে বায়ু দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু স্থলভাগ থেকে আসে বলে এতে জলীয়বাষ্প কম থাকে। এজন্য শীতকালে বায়ু শুষ্ক থাকে এবং বৃষ্টি কম হয়।

আবার গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সূর্য বাংলাদেশের উপর খাড়াভাবে কিরণ দেয়। তাই বাংলাদেশে তখন বেশ গরম এবং বায়ুচাপ কম থাকে। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে তখন কম গরম, তাই বায়ুচাপ বেশি। সেই সময় বায়ু বঙ্গোপসাগর এলাকা থেকে বাংলাদেশের দিকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ দিক থেকে এই বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্প নিয়ে আসে। এই জলীয়বাষ্প ঠান্ডা হয়ে বৃষ্টি হয়। এজন্য গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বায়ু আর্দ্র থাকে এবং প্রচুর বৃষ্টি হয়।

ইতোমধ্যেই জেনেছো যে, জলবায়ু হলো কোনো স্থানের বহুদিনের আবহাওয়ার গড় বা সামগ্রিক অবস্থা। বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। তোমরা জান যে, বাংলাদেশে বেশ গরম পড়ে ও তেমন শীত পড়ে না। শীতকাল বেশ ছোটো, সাধারণত পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস শীত পড়ে। তারপর শীত কমে গিয়ে ধীরে ধীরে আবহাওয়া উষ্ণ হতে থাকে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বেশ গরম পড়ে। এই দুই মাসকে আমরা গ্রীষ্মকাল বলি। বৈশাখ মাসে প্রতিবছরই কালবৈশাখী দেখা যায়। ও আষাঢ়ের শুরু থেকে বৃষ্টি শুরু হয় অর্থাৎ বর্ষাকাল শুরু হয়। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বেশ গরম ও বৃষ্টি পড়ে। তারপর আবার আবহাওয়া ঠান্ডা হতে থাকে এবং পৌষ মাসে শীত ফিরে আসে। এটাই বাংলাদেশের জলবায়ুর স্বাভাবিক রূপ। এরকম আবহাওয়া তোমার বাবা-মা যখন ছোট ছিলেন তখনও দেখা যেত। বিশ বা ত্রিশ বছর ধরে বাংলাদেশের সামগ্রিক আবহাওয়া অর্থাৎ জলবায়ু একই রকম।

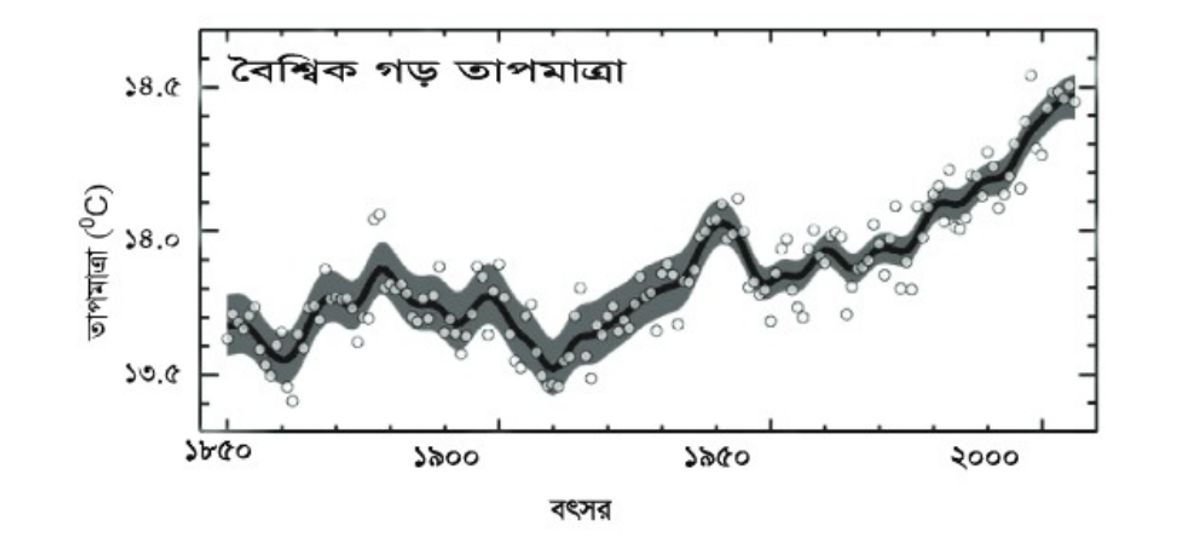

কোনো স্থানের জলবায়ু সহসা পরিবর্তন হয় না। তবে বিজ্ঞানীরা পরিমাপ করে দেখতে পেয়েছেন যে, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা এভাবে বেড়ে যাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global warming) বলে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পর্বতের চূড়ার ও মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে। তাপমাত্রা বেড়ে সমুদ্রের পানি প্রসারিত হচ্ছে। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে পানির উচ্চতা বাড়তে থাকবে। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ বিশ্বের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে যাবে। এছাড়া তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বিরূপ আবহাওয়া, যেমন খরা, অতিবৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ বেশি বেশি ঘটতে দেখা যাবে।

চিত্র-১৪.৩: বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মূল কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি। এ অধ্যায়েই তোমরা জেনেছো যে, কার্বন ও অক্সিজেন চক্রাকারে ফিরে আসে বলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে, কলকারখানা ও যানবাহনে কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানো হচ্ছে। এসব জ্বালানি পোড়ানো থেকে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড কোনোভাবে ব্যয় বা শোষিত হচ্ছে না। বরং মানুষ বাড়ার ফলে এবং অন্যান্য কারণে গাছপালা কমে যাচ্ছে। ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেলে কেন তাপমাত্রা বাড়ছে?

| কাজ: গ্রিনহাউজ প্রভাব প্রয়োজনীয় উপকরণ: দুটি সমান মাপের পানির গ্লাস, মাপচোঙ, পানি, একটি পরিষ্কার স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগ ও দুটি থার্মোমিটার। পদ্ধতি: ১. দুটি গ্লাসে মাপচোঙ দিয়ে মেপে সমান পরিমাণ পানি নাও। ২. প্রতিটি গ্লাসে একটি করে থার্মোমিটার রাখো। থার্মোমিটারে দেখো পানির তাপমাত্রা কত। তোমাদের খাতায় লিখে নাও। ৩. একটি গ্লাস প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতর রেখে ব্যাগের মুখটি আটকে দাও। ৪. দুটি গ্লাস এবার রোদে রেখে দাও। অনুমান কর তো কোনটির পানি বেশি গরম হবে? তোমাদের উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৫. এক ঘণ্টা পরে থার্মোমিটারে দেখো গ্লাস দুটির তাপমাত্রা কত। কোনটির তাপমাত্রা বেশি বেড়েছে? তোমাদের অনুমানের সাথে মিলেছে কি? না মিললে তার কারণ ব্যাখ্যা কর। |

দেখা যাবে, যে গ্লাসটি প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতর ছিল তার তাপমাত্রা বেশি বেড়েছে। কেন তা বলতে পার? সূর্যের তাপ দুটি গ্লাসের পানির উপর সমানভাবে পড়ছে। যে গ্লাসটি প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতরে আছে সেটিতে সূর্যালোকের সাথে তাপ প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু প্লাস্টিকের ব্যাগ ভেদ করে ভিতরের তাপ পুরোপুরি বের হতে পারে না। ফলে প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতরে পানি তাড়াতাড়ি গরম হয় অর্থাৎ তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ে।

শীতপ্রধান দেশে তীব্র শীতে গাছপালা টিকে থাকতে পারে না। তীব্র শীতে শাক-সবজি ফলানোর জন্য কাঁচের ঘর তৈরী করা হয়, যাকে গ্রিনহাউজ বলা হয়। শীতকালে অল্পসময় যখন রোদ থাকে, তখন রোদের তাপ কাচ ভেদ করে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে এবং ঘরের বায়ু, গাছ ও মাটিকে উত্তপ্ত করে। ঘরের ভিতরের উত্তপ্ত বায়ু, মাটি, গাছ, ইত্যাদি যে তাপীয় বিকিরণ করে তা কাচকে ভেদ করে পুরাপুরি বের হয়ে যেতে পারে না। ফলে কাঁচের ঘর রাতের বেলায়ও গরম থাকে এবং ভিতরের শাক-সবজি বেঁচে থাকে। কাচের ঘরের ভিতরে এভাবে তাপ থেকে যাওয়ার বিষয়টিকে গ্রিনহাউস প্রভাব বলে।

চিত্র-১৪.৪: গ্রিনহাউস

পৃথিবীটাকে একটি গ্রিনহাউসের মতো ধরা যায়। পৃথিবীর চারদিক ঘিরে আছে বায়ুমন্ডল। এ বায়ুমন্ডলে আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন আর জলীয়বাষ্প। এরা সূর্যের তাপ পৃথিবীতে আসতে কোনো বাঁধা দেয় না, ফলে সূর্যের তাপে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়। কিন্তু এরা উত্তপ্ত পৃথিবী থেকে তাপকে বিকিরিত হয়ে চলে যেতে বাধা দেয়। ফলে পৃথিবী রাতের বেলায়ও গরম থাকতে পারে। এসব গ্যাসকে গ্রিনহাউস গ্যাস বলে। কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন আর জলীয়বাষ্প বায়ুমন্ডলে রয়েছে- এটি মানব সভ্যতার জন্য আশীর্বাদ। কারণ এসব গ্যাস না থাকলে পৃথিবী থেকে তাপ বিকিরিত হয়ে মহাশূন্যে চলে যেত আর পৃথিবী ভীষণ ঠান্ডা হয়ে পড়তো। এখন প্রশ্ন হলো আশীর্বাদ আবার কীভাবে সমস্যা হলো? সমস্যা হলো বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশি থাকায় এরা বেশি বেশি তাপ ধরে রাখতে পারছে। তাই পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য মূল কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ

জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে কী করণীয়?

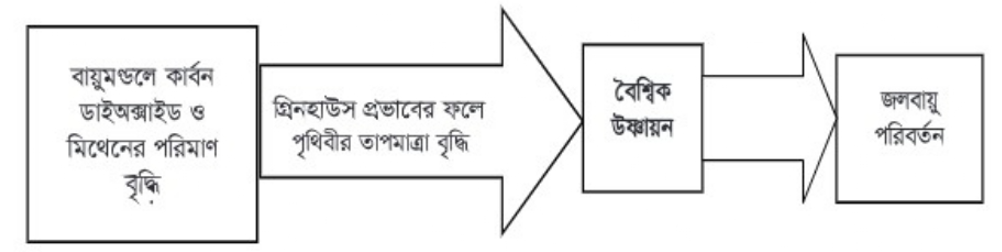

জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ জানলে তোমরা। উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিচের প্রবাহ চিত্রটি আঁকতে পারি।

উপরের প্রবাহচিত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আর বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মিথেন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি। তাহলে কীভাবে আমরা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আর জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে পারি? সহজ উত্তর হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মিথেন গ্যাসের নিঃসরণ কমিয়ে। অথবা কোনভাবে এদেরকে বায়ুমণ্ডল থেকে সরিয়ে নেওয়া। মিথেন গ্যাসকে বায়ুমণ্ডল থেকে সরানো যায় না। এর উৎপাদন বা নিঃসরণও বন্ধ করা কঠিন। কারণ এটি উৎপাদিত হয় কৃষিকাজ থেকে। বর্তমানে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবেলায় প্রধান সুপারিশ হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ কমানো। কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানো কমিয়ে তার বদলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি (যেমন-সৌরশক্তি, বায়ুপ্রবাহ, ইত্যাদি) ব্যবহার করলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ কমে যাবে। বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড কমানোর জন্য আরেকটি উপায়ের কথা বলা হয়। তা হলো বেশি করে গাছ লাগানো। কারণ গাছ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে খাদ্য তৈরি করে। ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড কমে আসে।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

শূন্যস্থান পূরণ কর।

১। ভূপৃষ্ঠ থেকে বারো কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে বলে ____________

২। ______ ___ নামের একটি গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে।

৩। কোনো স্থানের দীর্ঘদিনের আবহাওয়ার গড় ফলকে বলে __________

৪। আবহাওয়া পরিবর্তনের মূল ভূমিকা হলো __________

৫। তাপমাত্রা বাড়লে সমুদ্রের পানির __________ পায়।

সংক্ষেপে উত্তর দাও।

১। বায়ুমন্ডলের নিচের স্তরে, অর্থাৎপৃথিবীর কাছাকাছি বায়ুমণ্ডলে বায়ুর ঘনত্ব বেশি থাকে কেন তা ব্যাখ্যা কর।

২। ট্রপোমণ্ডল কেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

৩। চিত্রসহ পানিচক্র ব্যাখ্যা কর।

৪। কীভাবে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকে?

৫। গ্রিনহাউস প্রভাব কী? বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে কীভাবে এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরটি প্রায় বায়ু শূন্য?

ক. ট্রপোমণ্ডল

খ. স্ট্রাটোমণ্ডল

গ. মেসোমণ্ডল

ঘ. তাপমণ্ডল

২. আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্ষেত্রে-

i. একই দেশের বিভিন্ন স্থানে একই দিনে আবহাওয়া ভিন্ন হতে পারে

ii. বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু প্রায় একই

iii. আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান ভিন্ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. ii ও iii

উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩. উদ্দীপকের T স্তরে থাকে

i. অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন

ii. কার্বন ডাইঅক্সাইড ও ধূলিকণা

iii. জলীয়বাষ্প ও ওজোন গ্যাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. S স্থানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ঐ স্থানের-

i. বায়ুর চাপ বাড়বে

ii. বায়ু হালকা হবে

iii. বায়ুর চাপ কমবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ.i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

ক. ভূগর্ভস্থ পানি কী?

খ. স্ট্রাটোমণ্ডল কেন জীব জগতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? বর্ণনা কর।

গ. Y ও Z কিভাবে পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেনের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাখ্যা কর।

ঘ. Z থেকে নির্গত গ্যাসটির পরিমাণ অধিক বেড়ে গেলে পরিবেশে কী বিপর্যয় ঘটবে তা যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

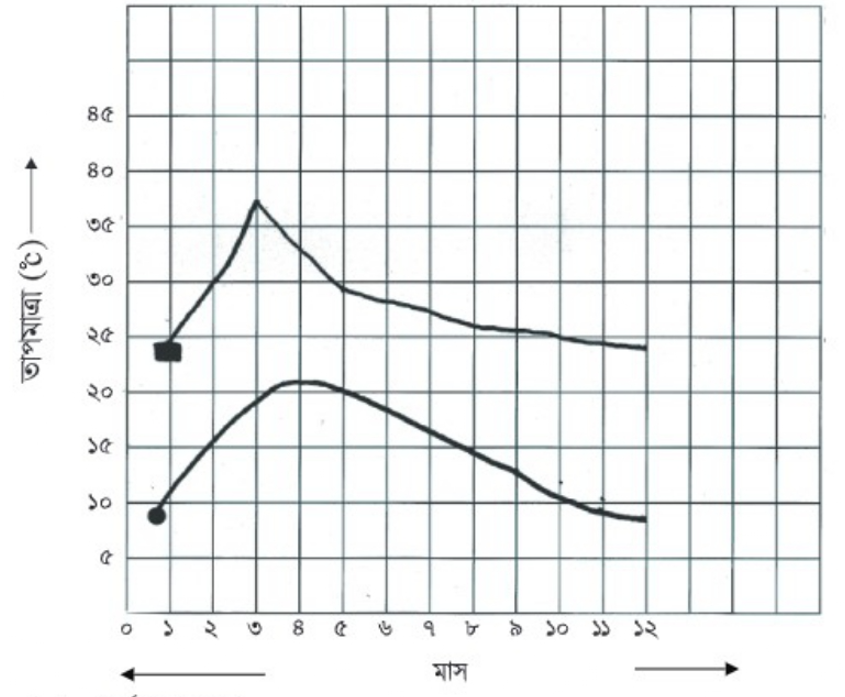

২. নিচের গ্রাফে ঢাকার কোনো এক বছরের (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দেখানো হলো।

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা

ক. আবহাওয়ার প্রধান উপাদান কী?

খ. মার্চ মাসে বাংলাদেশে আবহাওয়া আরামদায়ক থাকে কেন?

গ. লেখচিত্রে কোন মাসে ঢাকায় বায়ুর চাপ বেশি ছিল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ঢাকায় কোন মাসে ঝড় হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ছিল লেখচিত্রের আলোকে কারণসহ বিশ্লেষণ কর।

common.read_more